Первая попытка создать демонстрационный образец для передачи солнечной энергии

Аккумулятор FIAMM FG 11201

Ученые из Китая разработали проект миссии для программы развития космической солнечной энергетики (SSP) Китайской академии космических технологий. Он включает в себя три солнечные батареи, передачу энергии с помощью микроволн и передачу энергии с помощью лазера. Согласно дорожной карте, эта демонстрационная миссия может быть реализована до 2030 года.

Группа исследователей из Китая предложила план демонстрационной миссии по использованию космической солнечной энергии (SSP).

Эта миссия соответствует первому этапу дорожной карты Китайской академии космических технологий (CAST) по разработке SSP, который предусматривает проведение демонстрационной миссии в период с 2026 по 2030 год.

«Ключевая идея миссии заключается в том, чтобы продемонстрировать несколько наиболее важных технологий в рамках одной ограниченной миссии. И эти продемонстрированные технологии являются основной технической базой для последующих миссий», — сказал журналу pv автор-корреспондент Синьбинь Хоу. «Поскольку эти технологии являются прорывными инновациями, самое важное — продемонстрировать их проверку в космосе. Это сделает SSP более осуществимым с технологической точки зрения».

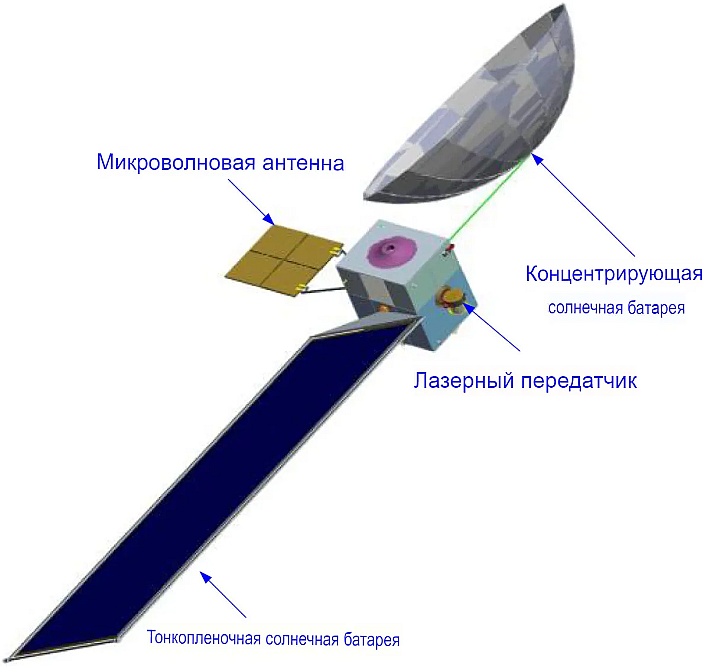

SSP - это потенциальный способ выработки зеленой энергии с использованием космического аппарата, который собирает солнечную энергию и передает ее на Землю посредством беспроводной передачи энергии (WPT). Технология передачи микроволновой энергии (MPT) лежит в основе предлагаемой миссии, хотя в рамках нее также будет протестирована лазерная передача энергии (LPT). Также подлежат испытанию как высоковольтные тонкопленочные солнечные батареи, так и концентрирующие солнечные батареи.

Солнечная батарея миссии состоит из сверхлёгкой тонкоплёночной солнечной панели мощностью 10 кВт с солнечными элементами из арсенида галлия (GaAs), КПД которых превышает 30%. Массив площадью 35 м2 состоит из трёх секций: высоковольтный массив, который будет вырабатывать мощность 1 кВт/500 В для демонстрационных целей; средневольтный солнечный массив, вырабатывающий около 5 кВт/100 В электроэнергии для питания полезной нагрузки MPT и LPT, а также шины платформы; и псевдосолнечный массив, используемый для имитации структурных характеристик панели. Кроме того, используется концентраторный солнечный массив с апертурой диаметром 2,4 м, что позволяет собирать в общей сложности 6,18 кВт солнечной энергии.

Система MPT включает в себя подсистему микроволнового передатчика, подсистему управления лучом и подсистему приёма. Для демонстрационной системы разработана антенна размером 2 м на 2 м с рабочей частотой 5,8 ГГц. Планируется, что мощность микроволнового излучения составит около 4 кВт и будет передаваться на приёмную подсистему на Земле на расстояние 424–600 км. Приёмная подсистема состоит из ректенны, системы измерения направления луча и передатчика пилотного сигнала.

С другой стороны, у LPT есть два продемонстрированных варианта использования: в одном случае энергия передаётся на Землю, а в другом — на сопровождающий космический аппарат. «Система LPT состоит из лазерной подсистемы, подсистемы излучения и управления лучом лазера, а также приёмной подсистемы. В соответствии с целью миссии, мощность передаваемого лазера составит 1 кВт, расстояние передачи — от 10 до 50 км в космосе и более 400 км на Земле. Для этой миссии выбран оптоволоконный лазер с длиной волны 1064 нм», — объяснила команда.

«Мы продолжим исследования в рамках последующих миссий, включая проектирование систем и разработку ключевых технологий. Конечно, мы также заинтересованы в том, чтобы использовать эти инновационные технологии в других областях», — заключил Хоу.

Предложение по миссии было представлено в статье «Высокоэффективная выработка электроэнергии и демонстрационная миссия WPT — предлагаемый первый шаг в развитии космической солнечной энергетики», опубликованной в журнале «Космическая солнечная энергетика и беспроводная передача». Ученые из Китайской академии космических технологий, Шаньдунского института аэрокосмических электронных технологий, Шанхайского института аэрокосмических систем, Университета Сидянь и Чунцинского университета разработали этот план.