Сравнение показателей безопасности литий-ионных, натрий-ионных и твердотельных аккумуляторов

Аккумулятор FIAMM 12 FGHL 34

Новое исследование показало, что рейтинги безопасности аккумуляторов не универсальны и сильно зависят от сценариев использования. Кроме того, литий-фторид-полимерные аккумуляторы могут выделять большое количество фтористого водорода, что ставит под сомнение их репутацию как «самых безопасных» аккумуляторов.

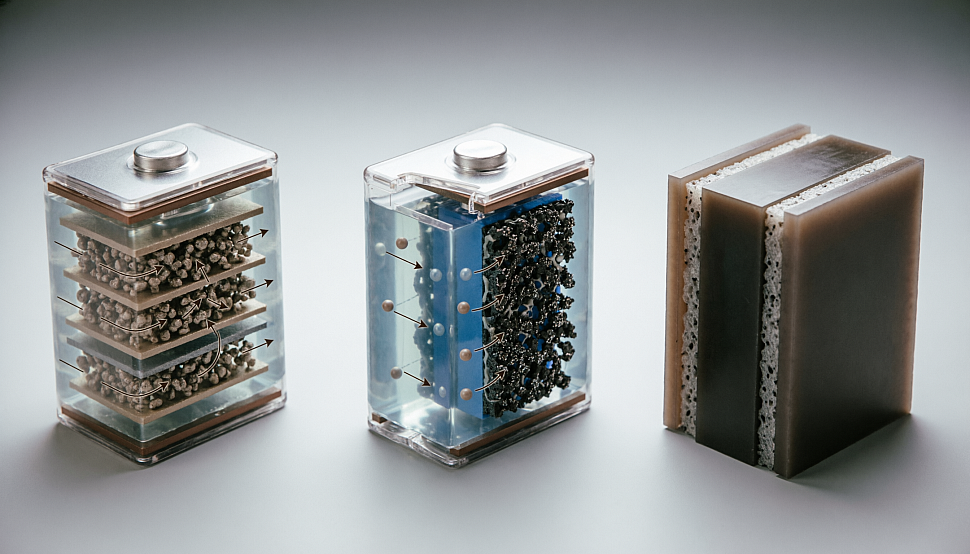

Для глобального перехода к устойчивым энергетическим системам необходимы аккумуляторные технологии хранения энергии, которые обеспечивают высокую производительность и безопасность. Несмотря на то, что в настоящее время преобладают литий-ионные аккумуляторы (ЛИА), их небезопасность — в частности, тепловой разгон, вызванный воспламенением жидкого электролита, — по-прежнему вызывает опасения.

Исследователи из Университета Ньюкасла в Великобритании в сотрудничестве с Академией пожарной службы в Польше провели всестороннее сравнение трех ключевых технологий: традиционных литий-ионных, новых натрий-ионных (SIB) и твердотельных аккумуляторов (SSB). По их мнению, несмотря на важность устойчивости к тепловому разгону, для полноценного сравнения различных химических составов аккумуляторов необходима целостная система безопасности с учетом множества факторов, адаптированная к различным сценариям использования.

При оценке учитываются устойчивость к воспламенению, устойчивость к неправильному обращению, серьезность последствий отказа (в том числе максимальная температура, тепловыделение и скорость нагрева), опасность выделения газов (объем, воспламеняемость, токсичность), риск распространения огня, а также ограничения, связанные с конкретным применением, например разница между замкнутыми системами морского транспорта и сетевыми системами хранения, оснащенными активными системами пожаротушения.

Команда разработала подробные базовые требования к безопасности литий-ионных аккумуляторов, изучив механизмы их выхода из строя при термическом, электрическом и механическом воздействии. Это включало в себя анализ развития теплового разгона, профилей выделения газов и динамики распространения тока между ячейками.

Они отмечают, что химический состав катода во многом определяет интенсивность термических процессов, влияя на плотность энергии и окислительный потенциал. Высокоэнергетические слоистые оксиды, такие как LiCoO₂ и никель-марганцево-кобальтовые оксиды, обеспечивают высокую емкость аккумуляторов для электромобилей, но при сильном заряде становятся структурно нестабильными и выделяют активный кислород, который ускоряет экзотермические реакции с растворителем электролита. Термическая стабильность снижается с увеличением содержания никеля: NMC-811 начинает разлагаться при температуре около 215 °C, в то время как NMC-111 — примерно при 275 °C.

Фосфат лития-железа (LFP), напротив, имеет прочную структуру оливина, которая препятствует выделению кислорода даже при температуре выше 300 °C, что делает его менее склонным к самовозгоранию. Однако у него ниже напряжение и удельная энергоемкость. Исследователи предупреждают, что оба химических соединения представляют определенную опасность, в том числе из-за образования горючих или взрывоопасных газов в экстремальных условиях, поэтому LFP нельзя назвать «более безопасным», чем NMC.

Натрий-ионные аккумуляторы обладают заметными преимуществами с точки зрения безопасности, в том числе более высокой температурой начала теплового разгона (220–260 °C против 170–220 °C у литий-ионных аккумуляторов на основе NMC), более низкой скоростью выделения тепла, меньшим содержанием водорода в отходящих газах (около 30 % по сравнению с 42 % у литий-железо-фосфатных аккумуляторов) и возможностью транспортировки при нулевом напряжении, что значительно снижает логистические риски.

Твердотельные аккумуляторы, особенно на основе оксидов, представляют собой более фундаментальный прорыв, поскольку в них не используются легковоспламеняющиеся жидкие электролиты. Эти системы демонстрируют исключительную термическую стабильность (T2 выше 600 °C), минимальное газовыделение (менее 0,5 л/Ач) и значительно более низкую скорость распространения пламени по сравнению с никель-марганцево-кобальтовыми аккумуляторами с высоким содержанием никеля (0,3–0,9 °C/мин против 9–11 °C/мин).

Однако исследователи подчеркивают, что рейтинг безопасности во многом зависит от условий применения. Превосходная термическая стабильность литий-фторид-полимерных аккумуляторов может быть нивелирована высокой концентрацией фтористого водорода (HF) при выходе из строя (3000–8000 ppm), в то время как твердотельные аккумуляторы на основе сульфидов могут выделять сероводород (H₂S) при контакте с влагой.

В статье «Сравнительный анализ безопасности аккумуляторных технологий текущего и следующего поколений», опубликованной в Journal of Power Sources, авторы приходят к выводу, что «путь к созданию более безопасных накопителей энергии — это непрерывный процесс, а не конечная цель».

Несмотря на то, что твердотельные аккумуляторы в долгосрочной перспективе обещают более высокий уровень безопасности, исследователи предполагают, что натрий-ионные аккумуляторы могут стать практичным решением в краткосрочной перспективе. Дальнейшее совершенствование литий-ионных систем будет иметь решающее значение для обеспечения безопасности огромного парка электромобилей, которые будут выпускаться в ближайшем будущем. В конечном счете, по их мнению, будущее за аккумуляторами, работающими на различных технологиях, каждая из которых будет выбираться в зависимости от соотношения производительности, стоимости и, что самое важное, строго подтвержденного профиля безопасности