Солнечный гейзер с мелким песком для нагрева воды в бытовых целях

Создатели системы описывают её как экономичное решение для нагрева воды за счёт хранения тепловой энергии в мелкозернистом песке. Технико-экономический анализ показал, что система экономически выгодна для бытового нагрева воды. Первоначальная капитальная стоимость составляет 278 долларов, а ожидаемый срок службы — 25 лет.

Исследователи из Национального технологического института Индии (NIT) в Курукшетре и Национального института солнечной энергии (NISE) в Гуруграме разработали прототип солнечной гейзерной системы с фотоэлектрическим приводом, в которой используется мелкозернистый песок в качестве теплоносителя для нагрева воды.

По словам его создателей, стоимость энергии для солнечного гейзера Fine Sand (FSG) составляет всего 0,0233 доллара за киловатт-час.

Он использует электроэнергию, вырабатываемую фотоэлектрическими панелями, для питания нихромовой нагревательной спирали, которая преобразует электрическую энергию в тепло. Это тепло накапливается в 120 кг мелкого песка, выбранного из-за его высокой теплоёмкости, отличного сохранения тепла, равномерного распределения тепла, низкой стоимости и широкой доступности.

«Система FSG предлагает устойчивое, экологически чистое и экономичное решение для нагрева воды за счёт хранения тепловой энергии в мелкозернистом песке, что позволяет преодолеть неравномерность солнечного излучения», — рассказал исследователь Динеш Кумар Саини в интервью PV Magazine.

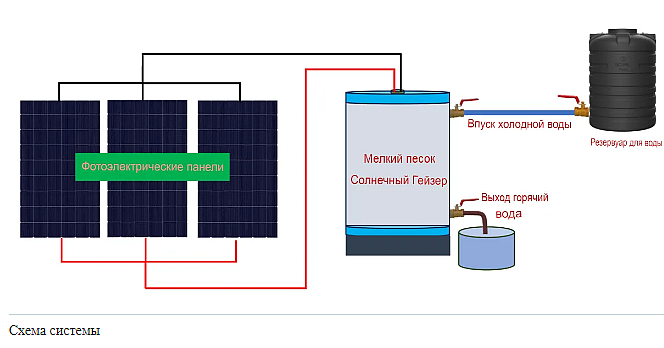

Система состоит из трёх поликристаллических солнечных панелей мощностью 300 Вт, нихромового нагревательного элемента и круглого теплообменника. Во время работы системы нихромовый нагревательный элемент преобразует вырабатываемое фотоэлектрическими панелями электричество в тепловую энергию, которая накапливается в мелкозернистом песке. Теплообменник с алюминиевыми рёбрами затем передаёт накопленное тепло воде, проходящей через встроенные трубы.

Анализ производительности системы показал, что температура песка внутри FSG повысилась с 25,2 °C до 164,2 °C в первый день работы и с 94,7 °C до 211,9 °C во второй день. В эти дни система сохранила 14,39 МДж и 13,02 МДж тепла, достигнув эффективности хранения тепла 97,41% и 90,76% соответственно.

Соавтор исследования Чандрашекхара Мунияппа также объяснил, что за два дня система выдала 140 и 152 литра горячей воды со скоростью потока 0,67 литра в минуту. Средняя разница в температуре воды на входе и выходе FSG составила 11,7 °C и 13,75 °C в эти дни. В оба дня эффективность системы составила примерно 90%.

Дальнейший технико-экономический анализ показал, что система экономически выгодна для нагрева воды в бытовых условиях. Первоначальная капитальная стоимость составляет 278 долларов, а ожидаемый срок службы — 25 лет. Стоимость электроэнергии составляет 0,0233 доллара за киловатт-час, а прогнозируемый срок окупаемости — 4,45 года.

Группа описала эту систему в исследовании «Анализ тепловых характеристик солнечного гейзера из мелкозернистого песка, интегрированного с фотоэлектрической технологией», которое было недавно опубликовано в журнале «Источники энергии».